ChatGPTが出てきてからブログがオワコンと言われてるけどどうなの?

まだブログがオワコンではないと言える?

AI時代にブログで稼ぐには何をすれば良い?

こんなお悩みを解決します。

確かに、AIの登場によって、ブログの世界は大きく変わってきましたよね。

ChatGPTに聞けば、たいていのことはすぐに答えが分かります。

そんなAI時代なので、「ブログで解決するよりChatGPTに聞いたほうが早くない?」「AIが答えてくれるなら、自分の発信は必要ないのかも…」「わざわざブログを書く意味ってあるのかな?」と思ってしまうかもしれません。

でも、今こそブログのチャンスでもあるんです。

今は誰でも簡単に情報を発信できる時代。

だからこそ、あなたにしか語れない体験や想い、ストーリーにこそ価値があるんですよ。

それに、ChatGPTをうまく活用すれば、キーワードを選定、記事の構成を考えたり、下書きを作ったりする時間もぐっと短縮できます。

作業効率が上がることで、無理なくブログ運営を続けられるようになるんです。

このブログ記事では、なぜ「ブログはオワコン」と言われているのか、ChatGPTを使うメリットと注意点、AI時代でもブログで稼ぐためにすることを丁寧に解説していきます。

記事を読み終えたころには、 「ChatGPTの時代でも、ブログはまだまだ稼げる!」ということが分かりますよ!

ぜひ最後までお読みください!!

「ブログはオワコン」と言われる4つの理由

最近、ブログに関する情報の中で「ブログはもうオワコンかも?」という声を耳にすることが増えてきました。

この背景には、AIの登場でユーザーの行動変化など、さまざまな要因が関係しています。

ここでは、ブログはもうオワコンと言われている4つの理由について紹介します。

①AI記事の量産で競争が激化している

AIの登場で、誰でもカンタンにブログ記事が書けるようになってきました。

その結果、ネット上には似たような内容の記事がどんどん増えていて、個人のブログが埋もれやすくなってるんです。

たとえば、ChatGPTを使えば、1日で何本も記事が作れてしまうことも。

実際には「2026年には、ネット上のコンテンツの90%がAIによって作られる」なんて予測もあるくらいです。

引用:By 2026, Online Content Generated by Non-humans Will Vastly Outnumber Human Generated Content

そうなると、情報が多すぎて、本当に質のいい記事を見つけるのが難しくなってきているんですよね。

この「競争の激しさ」が、ブログ初心者にとってはちょっと不安に感じてしまう理由にもなるでしょう。

②AIが検索クリックを奪っている

最近は、検索結果のいちばん上に、AIが自動で答えを表示してくれることが増えてきました。

そのせいで、わざわざブログ記事を開かずに、AIの答えだけで満足してしまう人も多くなってるんですよね。

たとえば、「ブログ 稼ぎ方」ってGoogleで調べると、以下の画像のようにAIが要約してくれた内容(AI Overview)が画面上部に表示されます。

そのため、AIの要約の下に表示されている検索結果が、クリックされにくくなっているんですよ。

実際に、いくつかのメディアでも、AI要約がウェブメディアのクリック率を奪っている事例が報告されています。

引用:Media Innovation Guild:Google「AI要約」がメディア業界に深刻な影響、クリック率は半減

Googleの画面上部にAIによる要約が表示されることが進むことで、「Google検索よりChatGPTに質問したほうが早い」と感じるユーザーの増加してきています。

Google検索では一般的に、以下のような手順を踏んで情報を探します。

- 検索窓に知りたいことを入力

- 検索結果から答えがありそうな記事を探す

- 記事を読み、答えを得る

- 答えが見つからなければ、別の記事も読む

一方、AIではこの手順がたった2ステップで完了です。

- 質問を入力する

- 回答を得る

このように「効率の良さ」から、Google検索の利用機会が減り、ブログのアクセス数にも影響が出始めています。

③AI時代、ブログで大きく稼ぐのが難しくなっている

「ブログってもう稼げないんじゃないの?」と言われる理由のひとつに、以前より大きく稼ぐことが難しくなってきたっていう現実があります。

もちろん、AIだけが原因ってわけじゃありません。

たとえば、以前は月500万円〜1,000万円以上を稼ぐトップブロガーも珍しくありませんでした。

でも最近では、AIの進化やライバルの増加もあって、月100万〜300万円くらいが上限ラインなんて声もあります。

こうした変化は、「もっと大きく稼ぎたい」「フリーランスとして独立したい」と考える人にとってはマイナスに映るかもしれません。

その結果、「やっぱりブログってもう稼げないんだな」「オワコンかも…」なんて声が出てくるのも、無理ないですよね。

とはいえ、月数万円〜10万円台を目指す初心者にとっては、まだまだ現実的な副業手段でもあります。

自分にとっての「成功ライン」をどこに置くかで、ブログの価値は大きく変わってきます。

④競合が増えてほしくないから適当に嘘をついている

「ブログはオワコン」と言っている人の中には、競合を減らしたいがために意図的にそう発信しているケースもあります。

ブログはライバルが少ないほうが、自分の収益や検索順位を確保しやすいからです。

なので、あえてネガティブな情報を流して、これから始めようとする人を遠ざけようとする人もいるのです。

実際、「ブログはもう稼げない」と発信している一方で、その裏ではしっかりとSEO対策をして記事を更新し続けていたり、ブログ関連の有料教材を販売していたりする人もいます。

こうした「ブログはオワコン」という主張は、実はChatGPTが登場するずっと前から何度も何度も言われてきたことなんですよ。

SNSが流行ったときも、YouTubeが伸びたときも、「もうブログはオワコン」なんて言われましたが、そのたびにブログはちゃんと生き残ってきたんです。

むしろ、形を変えながら今でも戦えるメディアとして活用され続けています。

それでもブログはオワコンではない11の理由

上では、「ブログはオワコン」と言われる理由についてお話ししました。

たしかに、AIが進化してきたり、検索のされ方が変わってきたりと、これまでのやり方が変わってきている部分もあります。

でも、「もうブログは終わり」って決めつけるのは、すこし違うんじゃないかなと思うんですよね。

ここからは、「それでもブログはオワコンじゃない」と僕が感じている理由を、11の視点に分けてお伝えしていきます。

①AIには、感情をくみ取った解決はむずかしい

AIでは、読者の悩みに本当に寄り添った解決策を出すのは難しい。

というのも、AIは表面的な答えは出せても、その人の背景や気持ちまで深く理解することはできないからなんです。

悩みは、たいてい感情がセットになっていますよね。

でもAIには、その感情をちゃんと感じ取ることができないんです。

たとえば「転職が不安…」という悩みに対して、AIができるのは一般的なアドバイスを伝えることくらい。

でも、同じような経験をしたブロガーが書いた記事なら、「自分もこう感じた」「こんなふうに乗り越えた」みたいなリアルな言葉が伝えられます。

だからこそ、読者の悩みに「共感」して「解決」まで導けるのは、やっぱり人が書くブログの強みなんですよね。

②AIでは実体験を書けない

AIは、実際に何かを「やってみた」とか「失敗した」とか、そういう体験をすることがありません。

だから、自分の経験をもとにしたリアルなエピソードって、AIには語れないんですよね。

たとえば、「ブログで初めて収益が出たときの気持ち」や「子育てしながらブログを続ける工夫」なんかは、実際にやってみた人じゃないと書けない内容です。

こういう体験談って、読んでる人にとって共感できたり、信頼につながったりするんですよ。

やっぱり、リアルな体験から生まれるコンテンツこそ、人にしか作れない強みだと思います。

③ 比較・深掘り・納得したい人には、今もブログが選ばれている

今の時代って、サクッと見られる短いコンテンツが主流になっていますよね。

でも、ちゃんと比較したい人や、しっかり納得してから行動したい人にとっては、やっぱりブログが選ばれています。

理由として、ブログなら情報の背景や信頼性まで含めて、じっくり深掘りできるためです。

たとえば「初心者向けのWordPressテーマを選びたい」と思ったとき、SNSだと「これおすすめ!」みたいな一言レビューが多くて、ちょっと物足りなかったりしませんか?

でもブログなら、性能・価格・どんな人に向いているかまで詳しく書かれている記事が見つかります。

だから、「納得してから決めたい」というタイプの人にとって、ブログは今でもすごく頼りになる存在なんです。

④ AIの文章には「人間味」が足りない

AIが書く文章って、どこか機械っぽく感じることありませんか?

文章の内容は整ってるけど、感情とかユーモアとか、その人らしさみたいなものはあまり伝わってこないんです。

読者が求めているのは、ただの情報だけじゃないということがよくあります。

その人の感じたことや、その場の空気感、ちょっとした感情のゆらぎ――そういう“温度感”まで伝わってくる文章に、人は惹かれるものです。

たとえば旅行ブログを読むときも、「景色がきれいだった」という事実だけじゃなくて、「現地でこのような体験をした」みたいな心が動いた瞬間にこそ、グッと引き込まれることってありますよね。

そういう温度感は、人が書いた文章じゃないと出せないんです。

だからこそ、想いがこもった言葉って、読み手の心にちゃんと届きます。

⑤ChatGPTの情報は、いつも正確とは限らない

ChatGPTは便利だけど、いつも正しい答えを出してくれるとは限りません。

いろんな情報を学習してるとはいえ、出典があいまいだったり、間違った内容が混ざっていたりすることもあります。

特に医療とか法律、金融みたいな専門分野で、ChatGPTが出した答えがちょっとした間違いが大きなトラブルにつながること……

しかも、ChatGPT自身も「ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。」と下部に表示されていますし……

だから、大事な情報を調べるときは、やっぱり人がきちんと確認して書いたブログのほうが安心できますよ。

⑥ChatGPTの情報は古いこともある

ChatGPTはいつでも最新の情報が表示されるわけではありません。

無料版だと、2023年9月までの情報しか反映されていないんですよね。

その点、人が運営しているブログなら、リアルタイムで更新されたり、話題の変化にすぐ対応できたりするのが強みです。

⑦ChatGPTは、うまく使いこなさないと難しい

ChatGPTを使いこなすにはちょっとコツが必要です。

質問の仕方(プロンプト)によって、返ってくる答えがぜんぜん違ったりします。

たとえば「ブログの始め方を教えて」って聞いても、返ってくる内容がざっくりしすぎてて、初心者にはよく分からないことも……

でもブログ記事なら、画像つきで手順を説明してくれていたり、つまずきポイントも先回りして解説してくれてたりするので安心して進めることが可能です。

だからこそ、初心者にはブログのほうが心強い味方になってくれます。

⑧ブログは「資産」になるコンテンツ

ブログのいいところは、一度書いた記事があなたの代わりに1日24時間休まず、ずっと働いてくれるところです。

たとえば、2年前に書いたレビュー記事が、今も検索で上位に出ていて、毎月収益を出し続けることもあります。

だから、短命なコンテンツが多い今の時代にこそ、ブログは「資産」としての価値が高いんです。

⑨ブログは信頼関係を築けるメディア

ブログは、ただ情報を発信するだけじゃなくて、読者と信頼関係を築くことができます。

たとえば、コメント欄で交流したり、メルマガに登録してもらったり、SNSでつながったり。

発信者の人柄や想いが伝わることで、「この人の言うことなら信じてみようかな」って思ってもらえるようになります。

実際に、ブログからつながった読者さんとオフ会を開いたり、講座を開催している人もいます。

ネットの世界だからこそ、“信頼”が積み上がるメディアって、とても大切なんですよね。

⑩ブログを書くことでスキルが身につく

ブログを続けていると、自然といろんなスキルが身につきます。

たとえば文章力はもちろん、SEOの知識やマーケティング、アクセス分析など、実践力がどんどん育っていきます。

ブログをきっかけにWebライターとして副業を始めたり、スキルを活かして転職に成功した人も少なくありません。

稼げるだけじゃなくて、「自分の成長」につながるって、ブログのすごいところですよ。

⑪ブログは他メディアへの展開がしやすい

ブログの良さは、書いた記事を他のメディアに転用しやすいことにもあります。

たとえば、YouTubeの台本にしたり、音声配信に活かしたり、SNS投稿にアレンジしたり。

構成や内容がしっかりしてるから、いろんな形で使い回すことが可能です。

実際、あるYouTuberさんは「ブログ記事をもとに台本を作ったら、動画制作の時間が半分になった!」なんて言ってたりします。

ChatGPT活用 3つのメリット

ChatGPTをうまく活用すれば、ブログ運営の効率が大きく向上します。

ここでは、「ChatGPTの具体的なメリット」を3つご紹介します。

- 記事構成・下書きの自動生成で時短できる

- キーワード選定やアイデア出しに使える

- 校正・要約・言い換えで文章品質を高められる

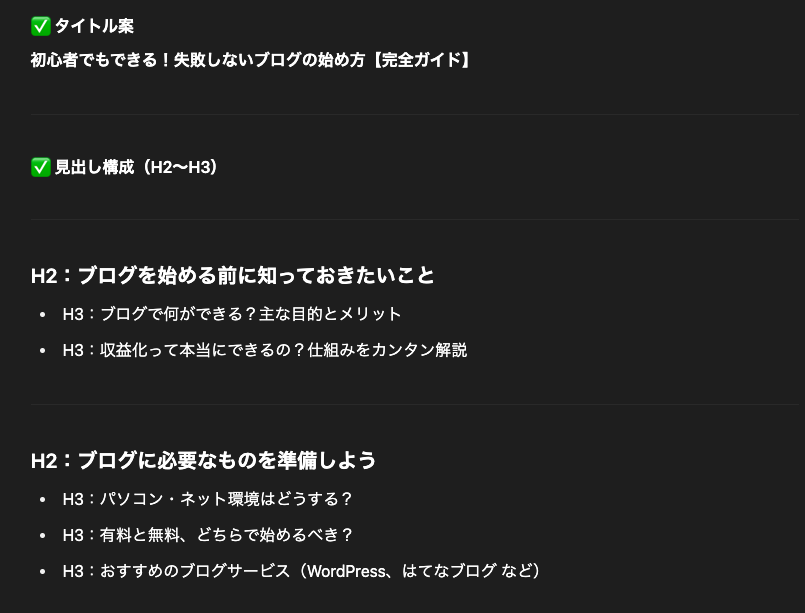

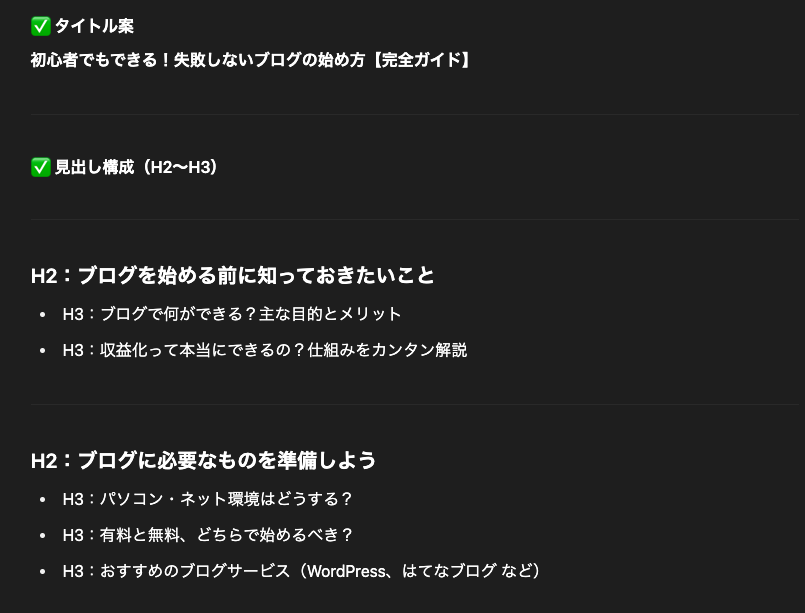

①記事構成や記事作成が時短できる

ChatGPTを使えば、記事の構成から導入文・本文まで、すぐに作成できます。

時間をかけて悩んでいた構成案も、数秒で複数提案してくれるため、作業のスピードが格段にアップさせることが可能です。

たとえば「ブログの始め方」と入力するだけで、見出し案や全体の構成をすぐに提案してくれます。

ChatGPTが出してくれた提案に自分の言葉や体験を加えていけば、オリジナルの記事に仕上がります。

時短しながらも質を落とさない工夫として、活用できるでしょう。

Emplifi社の調査によると、AIを活用することで1つのコンテンツ制作にかかる時間を最大50%削減できるというデータもあり、効率化の効果は実証されています。

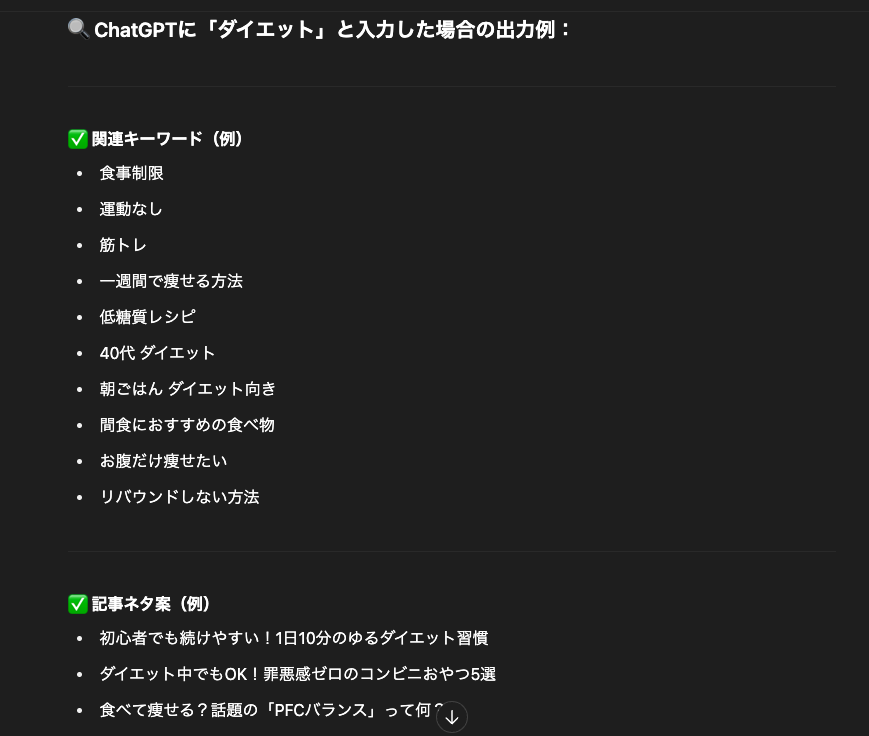

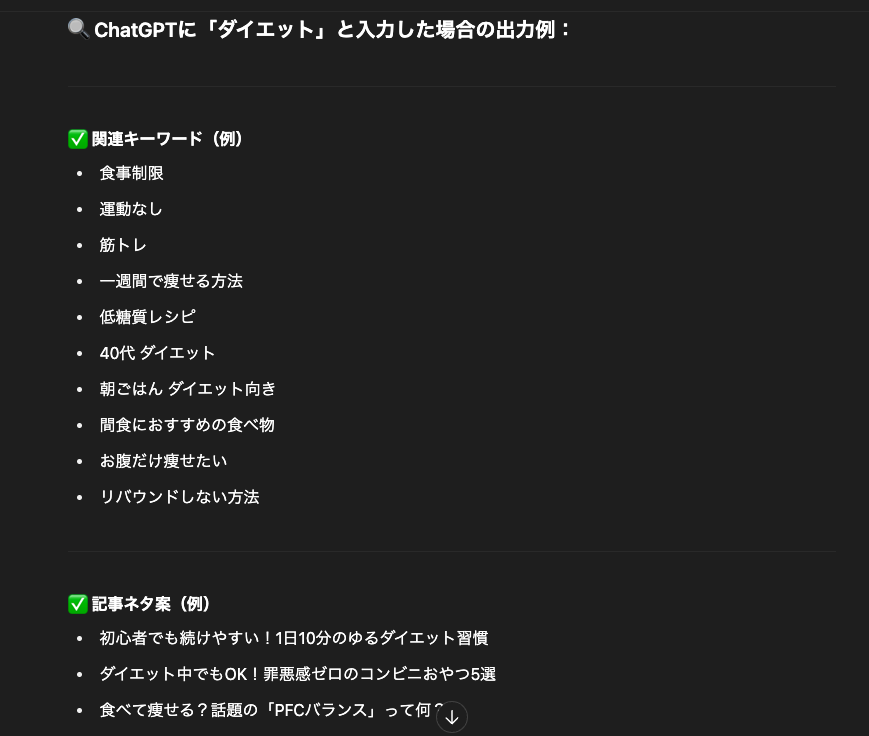

②キーワード選定やアイデア出しに使える

ブログを書いていると、「何を書けばいいのか分からない…」って悩むことがあります。

とくに初心者のうちは、ネタが思いつかなくて手が止まっちゃうなんてことはしょっちゅうです。

そんなときに、ChatGPTを使ってアイデア出しをすることができるんです。

キーワードを入力するだけで、関連ワードや記事ネタをいくつも提案してくれるので、とても助かるんですよ。

たとえば「ダイエット」と入力すれば、「食事制限」「運動法」みたいな関連キーワードや、「一週間で○kg痩せるコツ」みたいによく読まれているトピックもセットで出してくれます。

ブログのネタ切れの防止にもなりますし、検索されやすいキーワードを先に把握して記事にできるので、SEO対策としてもかなり優秀だと感じます。

③校正・要約・言い換えで文章品質を高められる

自分で書いた文章が「伝わりにくい」「読みにくい」と感じたことはあります。

そんなときは、ChatGPTにリライトや校正を依頼することで、文章の質を手軽に改善できます。

具体的には以下のような使い方ができます:

- 長文を短く要約する

- 表現をもっとやさしく言い換える

- 誤字脱字をチェックする

初心者でも安心して記事を公開できるよう、仕上げ段階のサポートとして活用するのがおすすめです。

ChatGPT活用のデメリット・注意点5つ

ChatGPTは便利なツールですが、注意すべき点もあります。

ここでは、デメリット・注意点を5つ紹介します。

①事実誤認や著作権リスクの懸念がある

ChatGPTは文章をつくるのがとても得意ですが、内容の正確さには注意が必要です。

なぜなら、ChatGPTはインターネット上にある大量の情報をもとに学習しているので、その中にある古い情報や間違った内容、出典が不明なものまで含まれてしまうのが理由になります。

さらに、ChatGPTは「それっぽい文章」を作るのが得意なので、実在しないデータや架空の出典を、あたかも本物のように出してしまうこともあるんです。

たとえば、「なんかそれっぽいから大丈夫そう」と思ってそのまま載せてしまうと、誤情報の拡散や著作権の問題につながる可能性も出てきます。

AIが出してくれた内容は「参考の1つ」として受け止めて、最後は自分の目でしっかりチェックすることが大切です。

信頼されるブログにしていくためにも、「その情報、本当に合ってるかどうか」を確認することが大事です。

②コンテンツが類似しやすく独自性に欠ける

ChatGPTで文章を作すると、似たような文章になりやすいという一面もあります。

たとえば「ブログ 始め方」みたいなテーマで使うと、構成や言い回しが他の人のブログとけっこう似てしまうこともあるんですよね。

結果的に、「内容がかぶってしまってオリジナリティが出しにくい…」なんてことも。

しかも、そういったありきたりな内容だと、検索で上位に表示されるのは難しくなってきます。

③同じ文体になりがちで読者に飽きられる

ChatGPTは、文法的にきれいで整った文章をつくるのがすごく得意です。

しかしその反面、どこか機械的になりがちなんですよね。

とくに、1つの記事の中でもを、「○○です。」「○○します。」が何度も続くことがあります。

読者からすると、ちょっと味気なくて飽きやすいんです。

だからこそ、少し意識するだけでも変わってきます。

たとえば、「ここは会話っぽくしてみよう」とか、「テンポを変えてリズムを出してみよう」とか。

「自分の声」で語るような自然な文体を心がけると、グッと読みやすくなるし、読者の共感も得やすくなりますよ。

④精査・リライトなど「手間」が不可欠

ChatGPTを使うと、自動で文章を作ってくれるので、最初は楽に感じると思います。

たしかにゼロから書くよりはスムーズなんですが、実際に使ってみると、けっこう「手直し」や「情報の確認」に時間がかかるんです。

たとえば、

- 専門用語がサラッと書かれてるけど、読者には説明が必要だったり

- 誰に向けてるのか分かりにくい表現だったり

- 検索ニーズに沿って構成を整え直す必要があったり…

そのままでは公開できないことが多いですね。

ChatGPTを使ってブログを書く場合、 「AIには下書きをまかせて、仕上げは自分で」と考えるのが良いと思います。

ChatGPTを上手に“アシスタント”として使うことで、自分の色も出せるし、記事の質もしっかり保てますよ。

⑤Googleのスパムポリシーに抵触するリスクもある

2024年、Googleのスパムポリシーが大きく改定されました。

その中で特に強調されたのが、「ユーザーに価値を提供しないAI生成コンテンツは評価を下げますよ」という方針です。

引用:2024 年 3 月のコア アップデートとスパムに関する新しいポリシーについてウェブ クリエイターが知っておくべきこと

たとえば、検索順位を上げることだけを目的に、大量の記事を自動生成する行為は、スパムとみなされる可能性があります。

実際、Googleの公式ブログでも「無価値なコンテンツの氾濫」や「オートメーションによる質の低下」が問題視されています。

ChatGPTを使うときは

- 読者の役に立つ内容になっているか

- 自分の体験や視点がちゃんと入っているか

が伝わる記事を意識しましょう。

ChatGPTを活かしたブログ運営の3つのポイント

ChatGPTをただ使うだけでは他のブログと差がつきません。

ここでは、AIをうまく取り入れつつ、人間らしさを加えて価値あるブログにするための3つのポイントをご紹介します。

①得意な作業はAIに任せ、人間にしかできない価値を加える

ChatGPTは、記事の「構成案を考える」とか「下書きを作る」といった作業が得意です。

ただし、感情がこもった表現や、自分自身の体験談のような「人間らしさ」は苦手。

たとえば、構成や導入文をAIに任せたら、そのあとで「自分の経験」や「思ったこと」を加えていくと、グッとオリジナリティが出てくるでしょう。

AIと自分で役割をうまく分ければ、効率よく、かつ自分らしさのあるブログが作れますよ。

②AIの文章をそのまま使わず、編集・追加で差別化する

上でも触れましたが、ChatGPTが作る文章は、読みやすくてスッキリしてるんですが、「機械が書いてるな」と感じることがありますよね。

なので、ChatGPTが作った文章をそのまま使うのではなく、「どんな人に読んでもらいたいか」を意識しながら、自分の言葉で書き直すのが大切です。

ほんの一言でも、自分らしい言葉を加えることで、他のAIっぽい記事と差がつきますし、読者にも「ちゃんと人が書いてるな」って伝わるでしょう。

③体験・主観・ストーリー性を盛り込む

AIには実際の体験がありません。

でも多くの読者が本当に知りたいのは、「その人がどう感じたか」「どんな工夫をしたか」といったリアルな声なんです。

たとえば「ChatGPTを使ったら早く書けました!」だけではなくて、

- どんなテーマの記事だったのか

- どこで手が止まっていたのか

- AIをどう活用して解決したのか

といった流れをストーリーとして伝えると、グッと伝わりやすくなります。

体験や感情を自分の言葉で表現することで、「自分にもできそう」「同じことで悩んでた!」と読者が共感してくれるんですよ。

AI文章かどうかをチェックできる便利ツールも活用しよう

ここでは、初心者でも使いやすいおすすめのAI生成文章かどうかを判定してくれるツールをご紹介します。

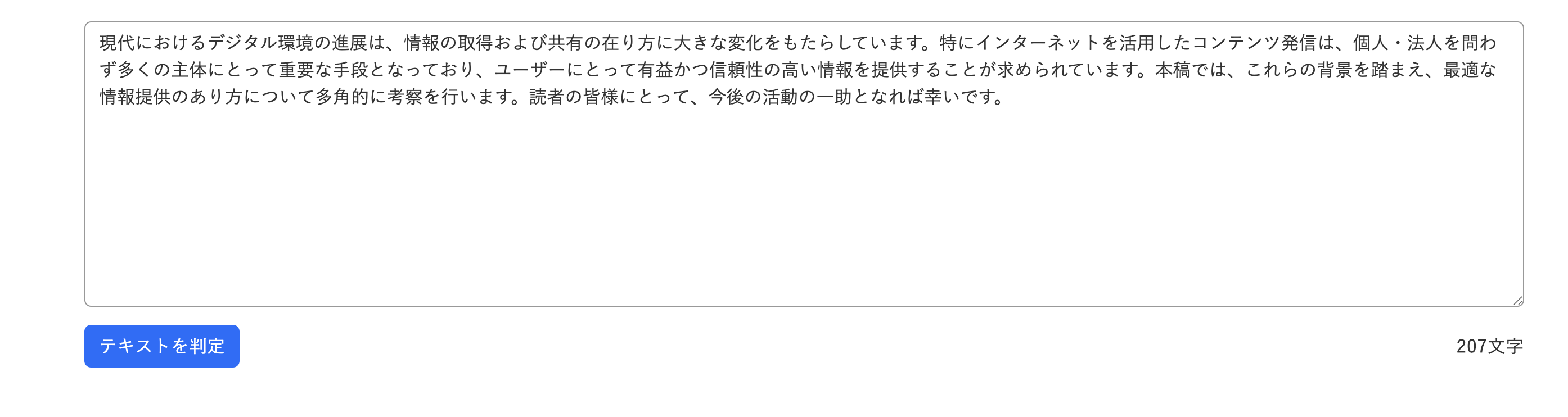

User Local 生成AIチェッカー|日本語特化の安心ツール

1つ目は、User Local 生成AIチェッカーです。

特徴として3点です。

- 日本語対応に優れた国産ツール

- 無料&会員登録不要で、すぐ使える

- 文章をコピペして「AIらしさ」を%でチェック可能

使い方は、

%が高いとAIが書いたと判定されるので、文章を変えてみて、再度判定してみましょう!!

注意が必要なのは、まったくAIを使わずに書いたけど、AIが書いたと判定されることがあります…..

他には「GPTZero」がありますが、、日本語の精度はUser Localほど高くなく、かつ文字数制限があります。

2025年以降も稼げるブログを作る5つの戦略

AIが進化し、検索エンジンの仕組みも変化する中で、これから稼げるブログには特徴があります。

ここでは、2025年以降でも収益を伸ばせる5つの戦略を紹介します。

①ニッチなテーマ×実体験で勝てる領域を攻める

多くの人が参入しているテーマでは、どうしても個人ブログは埋もれがちです。

だからこそ狙いたいのが、「ニッチだけど需要のある」ジャンル。

たとえば「子育て」という広いテーマではなく、「ワンオペ育児と時短レシピ」といった、具体的な切り口を選びましょう。

さらに、あなた自身の体験談を交えることで、よりリアルで信頼性のある記事になります。

ニッチ×実体験は、AIには再現できない、あなたならではの強みです。

②ChatGPTで生産性を上げつつ独自性を守る

ブログ記事の作成では「リサーチや構成に時間がかかる」「記事を書くのも大変」といった悩みがつきものです。

時間がかかる部分はChatGPTを活用しましょう。

たとえば、

- キーワードを考えてもらう

- 記事の構成案を作ってもらう

- 導入文や見出しごとの下書きを出してもらう

こういった作業をChatGPTにお願いすれば、記事作成の時間をグッと短縮できます。

ただし、出力された文章をそのまま使うのではなく、 自分の体験談や読者への思いをしっかりと加えることが大切です。

「構成や下書き=ChatGPT」「編集や肉付け=自分」という役割分担を意識すれば、スピードとクオリティの両方を保った記事制作が実現できますよ。

③読者の悩みにピンポイントで寄り添う記事を書く

ブログで成果を出すには、読者の「今この悩みを解決したい!」という気持ちに寄り添うことがとても大切です。

ざっくりした情報よりも、「まさに今、自分が知りたいことが書かれている!」と感じてもらえる内容の方が、ずっと読まれやすくなります。

特に「ブログ 書き方」よりも、「ブログ 読みやすい 書き方」の方が、読者ニーズに近く、検索意図もより明確ですよね。

ポイントはこの3つ:

- 読者がどんな状況にいるのかを想像する

- 解決策を分かりやすく示す

- 自分の体験談や工夫を交える

こうしたひとつひとつの丁寧さが、読者からの信頼につながり、結果的にブログ収益にもつながっていきます。

ChatGPTを活用してブログで稼ぐための6ステップ

- WordPressでブログを開設

- WordPressテーマを設定

- ブログ運営に必要なツールの導入

- ASPに無料登録して広告の準備

- WordPressブログの初期設定

- ChatGPTを活用して記事を書く

まずはブログの土台を作りましょう。

初心者でも10分で始められる方法を以下の記事で解説しています。

ブログの見た目を整える大事な工程です。

WordPressテーマとは?

ブログ全体のデザインやレイアウトを整えるテンプレートのこと。見た目だけでなく、操作性やSEO対策にも影響します。初心者でも使いやすいテーマを選ぶことが、ブログ継続のコツです。

おすすめテーマも含めて、こちらで詳しく紹介しています。

キーワード選定や画像編集など、効率的な運営に欠かせないツールをまとめました。

広告収入を得るにはASPの登録が必須。

初心者向けにおすすめのASPを紹介しています。

パーマリンク設定やアクセス解析ツールの導入など、必須の初期設定はこちらで解説しています。

構成や下書きはChatGPTに任せて、体験談や想いを加えることで、効率よく独自性のある記事が作れます。

よくある質問(FAQ)

ここでは、ChatGPTやAIの登場で、ブログについて気になりやすいポイントについてのよくある質問を紹介します。

ChatGPTで書いた記事はGoogleに評価されますか?

はい、条件付きですが評価されます。

Googleは「AIで作成された記事だからNG」とはしていません。

重要なのは「読者の役に立つかどうか」「内容にオリジナリティがあるか」です。

そのため、ChatGPTで生成した文章をそのまま使うのではなく、

- 体験談を加える

- 誤情報がないかチェックする

- 読者の疑問に答える構成にする

といった工夫が必要です。

AIを「使いこなす力」が評価につながると考えましょう!!

今からブログを始めても間に合いますか?

はい、大丈夫です。

むしろ今だからこそ、AIをうまく活用しながら伸びやすい時代です。

たしかに競争は激しくなっていますが、

- 狙うテーマを工夫する(ニッチ市場)

- ChatGPTで作業を効率化する

- 読者の悩みに向き合う記事を書く

といった方法で、個人でもしっかり成果を出せます。

今から始めるかどうかより、「どう始めるか」の方が大切ですね。

noteとWordPress、どちらがオススメですか?

長期的に収益を目指すならWordPressがおすすめです。

理由は以下の3つになります。

- 広告やアフィリエイトが自由に使える

- デザインやSEO対策の自由度が高い

- ブログを「資産」として育てられる

一方、noteは文章を書くハードルが低く、初期費用もかからないため「まず書いてみたい人」には向いています。

最終的に収益化を考えるなら、最初からWordPressに慣れておく方がスムーズです。

AI生成の文章はバレますか?どう対策すればいい?

完全には「バレない」わけではありません。

AIによる文章は「一定のパターン」があるため、読み慣れている人には機械的に感じられることがあります。

対策としては、

- 導入文に自分の体験を入れる

- 読者に語りかけるような文体を使う

- 結論だけでなく、過程や気づきを書く

このような工夫で、人間らしさが伝わるブログに仕上がります。

まとめ:ChatGPT登場でもブログはオワコンではない、むしろチャンス!

今回の記事では、ChatGPTの登場でブログはオワコンか?の噂についてとオワコンではない理由、ChatGPTの活用について解説しました。

オワコンと言われる理由

ChatGPTや他のAIもこれからどんどん発展していきます。

発展することによりブログを書くことがどんどん効率化されていくはずです。

AIをうまく活用しながら、ブログ記事を書いていくと、「書くのが苦手…」「時間がかかる…」といった悩みもグッと減っていきます。

AIを味方につけて、ブログ記事を書いていきましょう!!

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

この記事があなたのお役に立っていましたら大変うれしいです!